Ce journal est empreint du bouillant mélange d’enthousiasme, de créativité et de modestie des bénévoles qui l’ont créé. Il a vocation à parler de vous, de nous, des initiatives, des personnages qui font ce quartier si populaire et vivant qu’est Carnot-Marceau, sans oublier les questions liées à son présent et, peut-être plus encore, à son futur.

Soutenez le Marceau Choisi

Vous pouvez soutenir ce nouveau journal gratuit en contribuant à notre campagne de financement participatif.

Téléchargez le journal en PDF

Numéro 6 – Septembre 2024

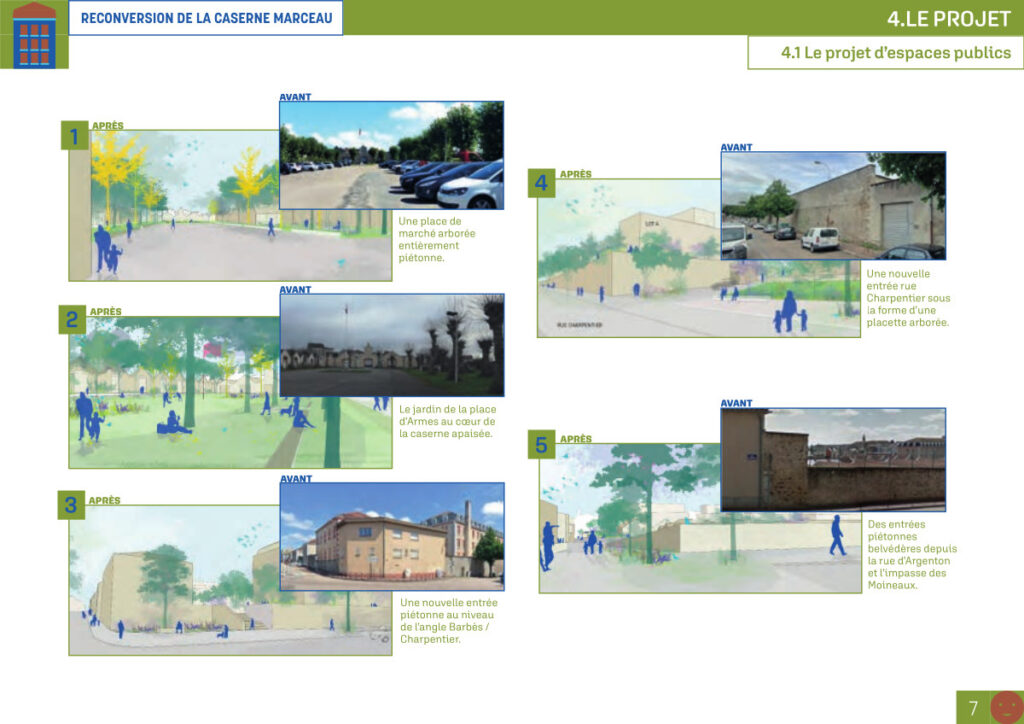

L’avenir de la caserne Marceau se dessine – Découvrez notre analyse de la nouvelle proposition de la mairie, présentée le 25 juin 2024 en réunion publique à l’hôtel de ville.

Page 2, retour en image sur les évènements qui ont eu lieu à Marceau durant l’été et nouveauté : un agenda.

Trois questions à : Marie-Anne Duval nous a reçus dans sa Petite Corse avec Joël Genot, le fromager du Bois d’Amalthée pour nous parler d’un collectif en cours de création, celui des Commerçants de Garibaldi-Carnot.

Et nous vous donnons rendez-vous les 21 et 22 septembre pour l’expo Marceau d’Art au pavillon de l’Horloge et dans les écuries et le pique-nique, sur la place d’Armes.

Numéro 5 – Juin 2024

Dans la famille marché, je demande Marceau – Le poster du numéro 5 du Marceau Choisi est consacré au marché Marceau.

Caserne – Deux membres du Collectif sont partis à la pêche aux infos sur l’avancée des projets. Ils ont rencontré mercredi 28 février les services de la ville de Limoges. Voici leurs notes.

Par ici ou par là, le BHNS.

En Bref. J’peux pas, j’ai Marceau ! Le Collectif Marceau vous propose des sacs pour faire vos courses. Vous pouvez les acheter lors de nos manifestations au prix de 10 euros.

Le saviez-vous ? Cinquante barbacanes la rue Charpentier ?!

Insertion – Trois questions à l’équipe de La Cuisine au pluriel. Toutes deux issues du milieu bancaire, Ornella Fiard et Vanessa Rouchon ont ouvert en novembre 2023 La Cuisine au pluriel, un restaurant d’insertion, au 74 avenue Garibaldi. Il fait le plein régulièrement, en cuisine, comme en salle avec son menu à 19,90 euros entrée/plat/dessert.

Numéro 4 – Janvier 2024

Un quartier à bonne école – Le poster du numéro 4 du Marceau Choisi est consacré à l’école Léon-Berland, avec la participation des élèves de CE2. Merci à leur enseignant et enseignante.

Retour sur l’assemblée générale du Collectif. Il se porte bien mais on a besoin de votre soutien !

Un siècle d’images animées à Carnot-Marceau. Les films de la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine sont visionables en ligne.

La caserne Marceau, nouveau terrain de jeu pour les enfants ? On en rêve.

Qui était Sadi Carnot ?

(B)rêve de quartier : Louise et Léonie nous parlent du Père Noël.

Et l’annonce pour l’expo photo du 28 janvier au pavillon de l’Horloge.

Numéro 3 – Septembre 2023

Le Collectif Marceau profite du Forum des associations, qui a été organisé un temps dans la caserne pour aborder la question de la vie en association et dresser un rapide portrait du tissu associatif de Carnot-Marceau. On en profite pour revenir sur le fonctionnement démocratique du collectif. Un reportage photo propose aux lecteurs et lectrices d’entrer chez Emmaüs, l’un des phare du quartier.

Page 2, trois annonces : le pique-nique et l’expo organisés dans la caserne entre le 22 et le 24 septembre, les Rencontres d’Architecture en Mouvement du 12 au 14 octobre et le nouveau départ pour la caserne avec des marchés publics déjà lancés par la Ville de Limoges. On revient aussi sur l’histoire du bâtiment situé à l’angle des rues Beyrand et Châteauroux.

Enfin, en dernière page, Sylvie Morliéras, présidente de l’association des Chiens guides d’aveugles du centre-ouest nous présente l’école de chiens guides et nous parle de son attachement au quartier. Merci à Elyo, apprenti-journaliste du Mot passant, qui a rédigé la (B)rêve de quartier.

Imprimé avenue de Turenne par et avec le soutien de Free Press, ce numéro est tiré à 1500 exemplaires pour être distribué sur le marché samedi 2 septembre, dans les commerces et au Forum durant tout le weekend.

Numéro 2 – Juin 2023

Le dossier de ce deuxième numéro est consacré à la diversité comme richesse du quartier à travers la cuisine. Il y est question des échanges, de la qualité des propositions, de métissage, de traditions et d’inventions. Le tout est illustré en dessin.

On fait le point aussi sur la caserne et le futur bus à haut niveau de services en revenant sur nos deux rencontres organisées avec la ville et la métropole de Limoges.

C’est Isabelle Braud, du collectif Art et Quartier qui répond à nos trois questions tandis que Marilou, qui écrit pour le Mot passant, le journal du collège, nous invite à rêver d’un futur plus vert.

Numéro 1 – Avril 2023

Ce n’est pas sans émotion que le Collectif Marceau vous fait part de la sortie du tout premier numéro de son journal du quartier écrit, édité et imprimé pour vous, le Marceau Choisi !

Ce journal, empreint du bouillant mélange d’enthousiasme, de créativité et de modestie des bénévoles qui l’ont créé, a vocation à parler de vous, de nous, des initiatives, des personnages qui font ce quartier si populaire et vivant qu’est Carnot-Marceau, sans oublier les questions liées à son présent et, peut-être plus encore, à son futur.